犬連れ30代夫婦、ハイエースを車中泊仕様にDIYし日本半周を終了しました。

1年間DIYしたハイエースに乗車し、無事に車検も通過しています。

- ハイエース内を車中泊仕様に改造したい

- DIY素人でも簡単にできるのだろうか?

- まず何から始めたら良いのだろう?

DIY素人でも簡単に、車体に穴を空けずに改造した方法を紹介します。

ハイエースDIYの最初は、内張り・天井を剥がすことです。

この工程は半日~1日で終了します。

作業開始前にするべき、4つのことも紹介していきます!

- ハイエースの内張りはがしに必要な材料リストが分かる

- 費用や作業時間が分かる

- 実際に体験した失敗談

DIY素人の夫婦、ハイエース改造は失敗もありました。

みなさんは失敗しないように、最後までご覧下さい!

ハイエースDIYを始める前の準備

内張り剥がし~防音防寒対策~運転できる状態に戻すまで早くても1週間ほどかかります。

車を使えなくなるため、スケジュール調整や買い物を済ませておきましょう!

- 車を使う予定は入れない

- 1週間分の買い物は済ませておく

- 晴れが続く日を狙う

- 作業材料の買い忘れがないかチェックしておく

ペンキを買いに行きたいのに、車が使えない…

自転車で頑張るしかない…

そんな状態にならないように、事前準備は大切です。病院や友人との予定も調整しておきましょう。

ハイエースDIYの手順を紹介していきます。

DIY最初は内張り&天井剥がし

ハイエースを車中泊仕様にDIYするために、内装を一度撤去します。

【内装を撤去する順番】

- 後部座席の撤去

- 床のマット撤去

- 内張りはがし

- 運転席の撤去

- 天井はがし

内張りとは、車内の左右に張られている茶色い板です。

中古車の場合、錆も取る必要があります。

綺麗に清掃することで、断熱材、防音材が密着し長持ちします。

それぞれの工程と、各作業ポイントを紹介していきます。

【ハイエースDIYの第一歩】①後部座席を撤去する

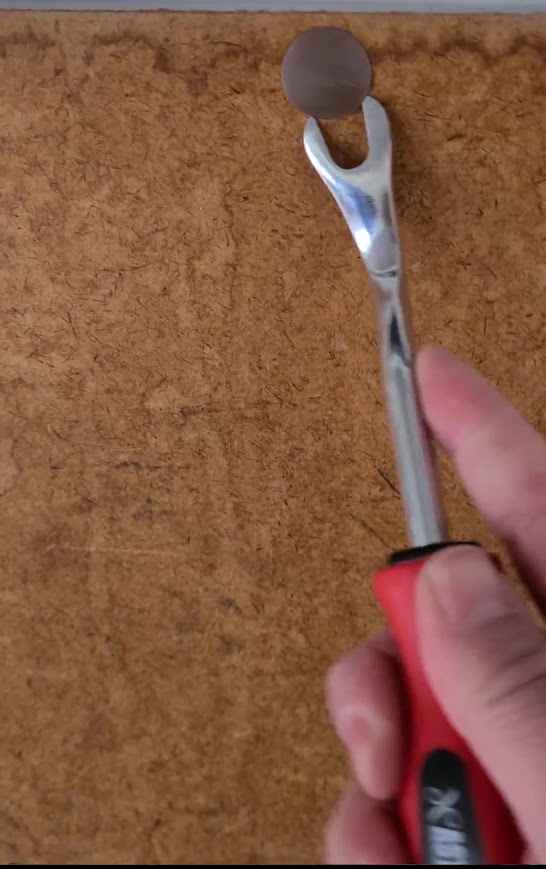

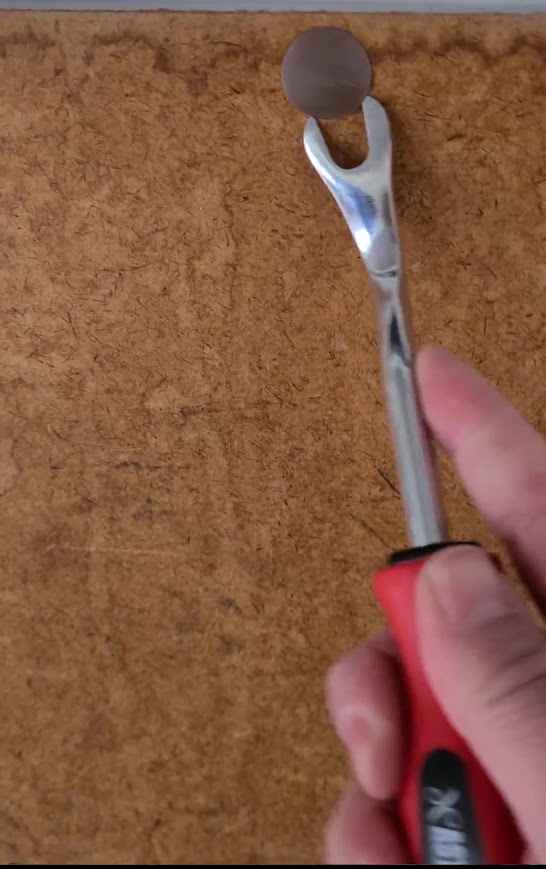

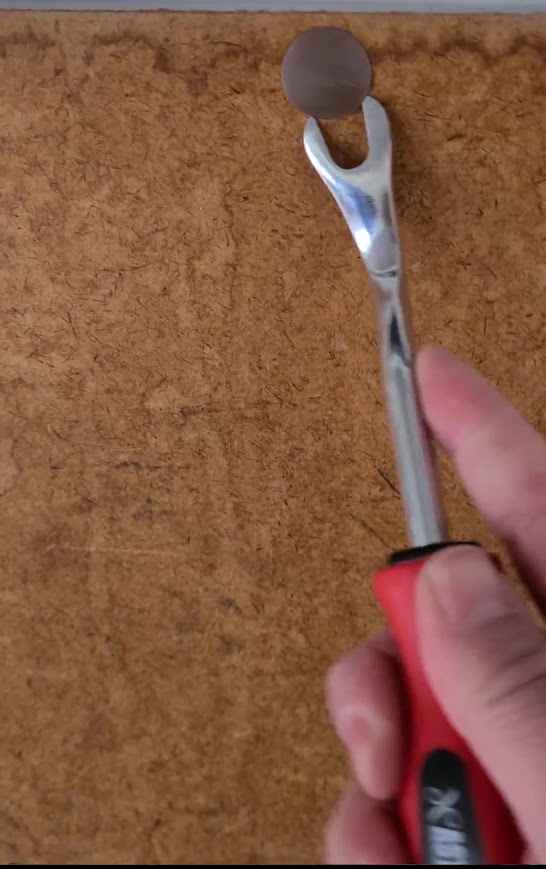

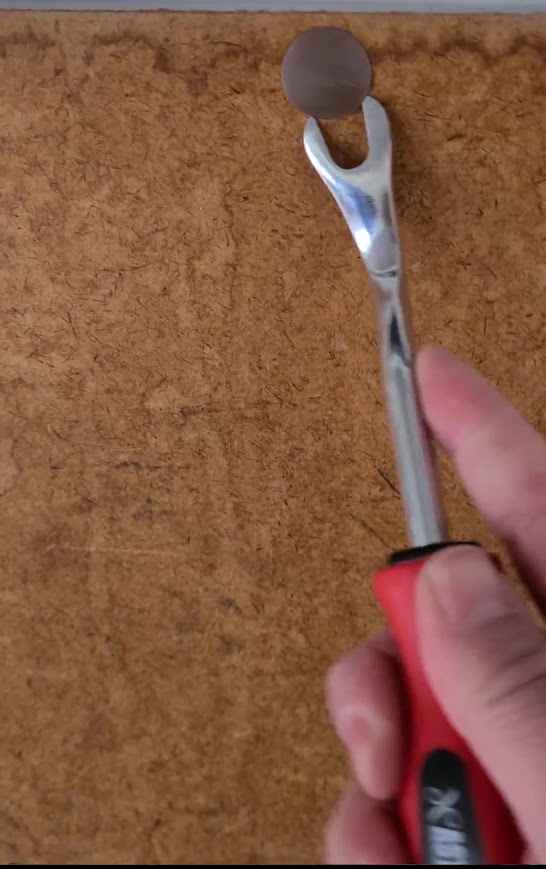

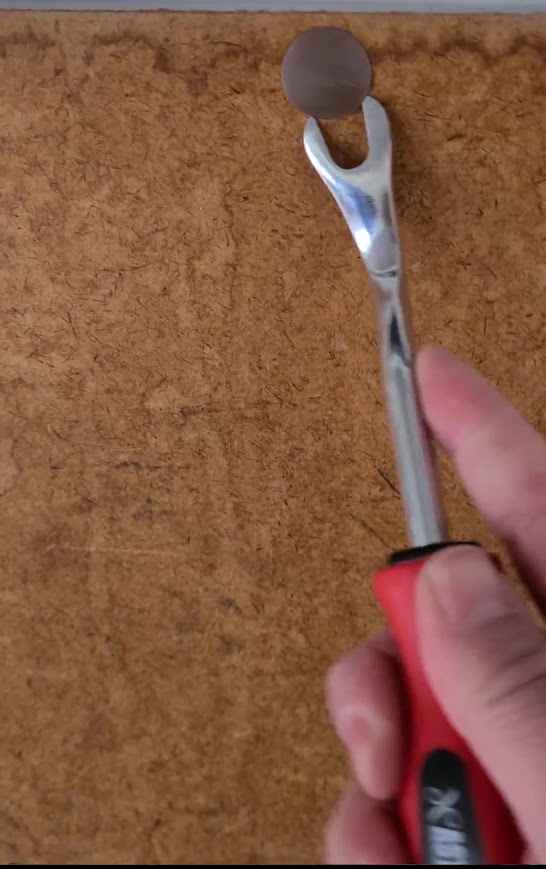

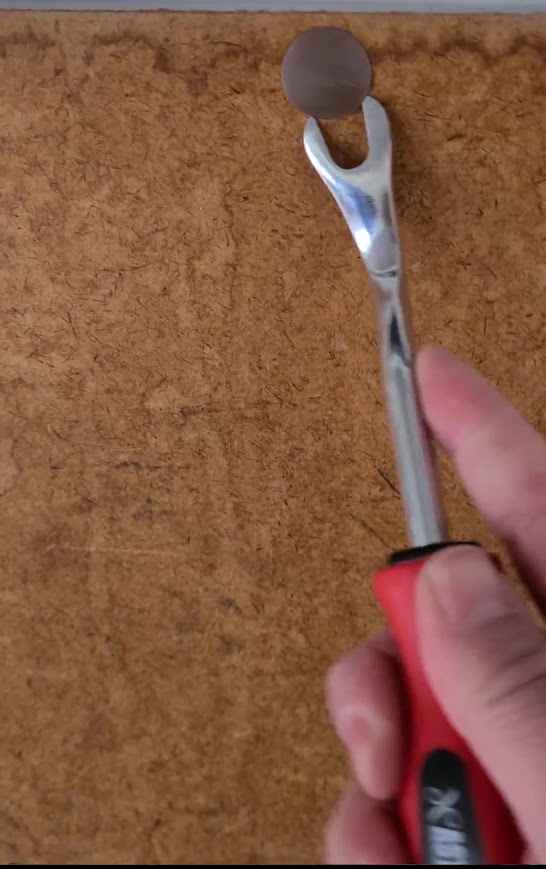

ブラスドライバーと、ラチェットレンチ14㎜を使用し、後部座席を取り外します。

実は、後部座席のネジは「固いくて回らない」とDIY界隈で有名な話です。

力の弱いDIY初心者主婦でも、最大限の力が発揮できる工具が必要…

ポイントは持ち手の長さ!

最小限の力でネジを回すには、取っ手の長いものを選びましょう!

車のDIYには14㎜のソケットが必需品です。

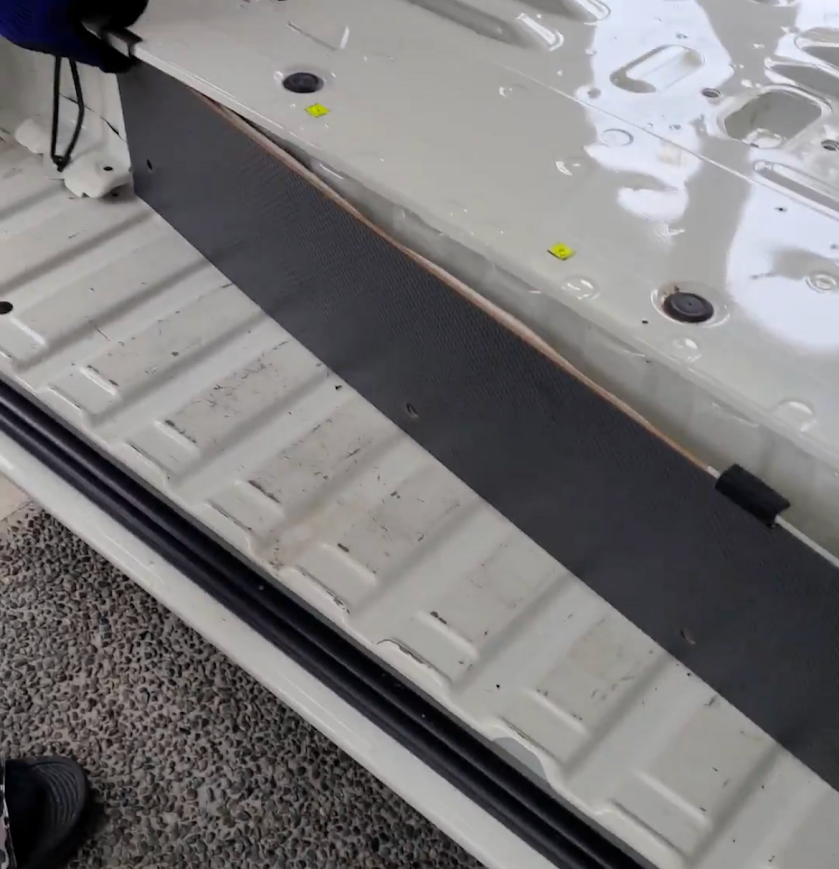

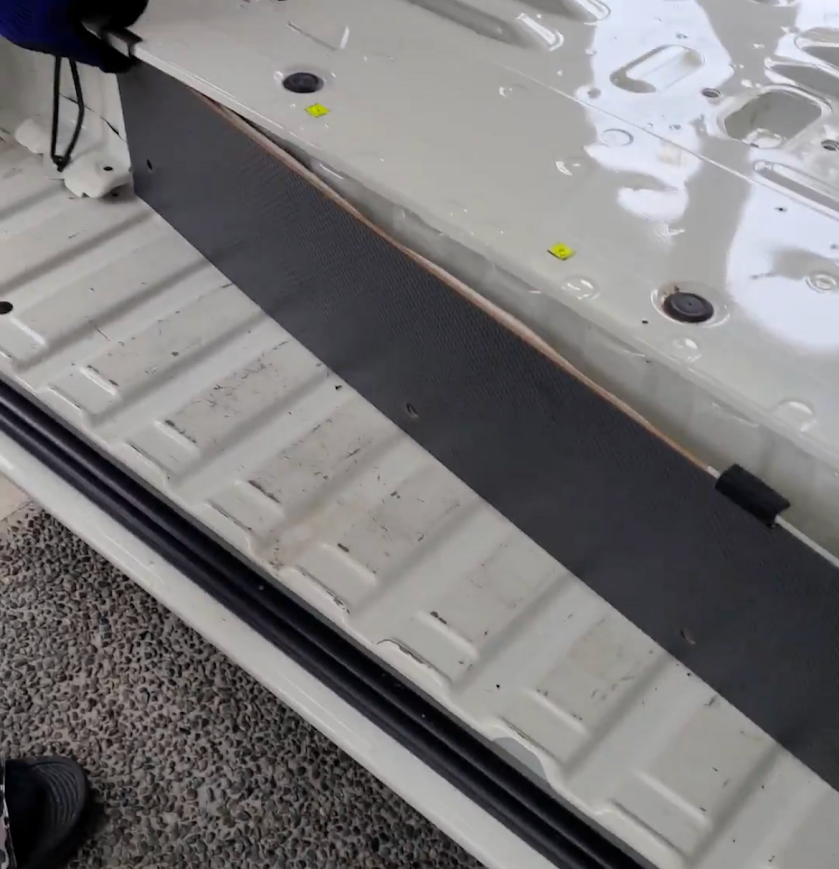

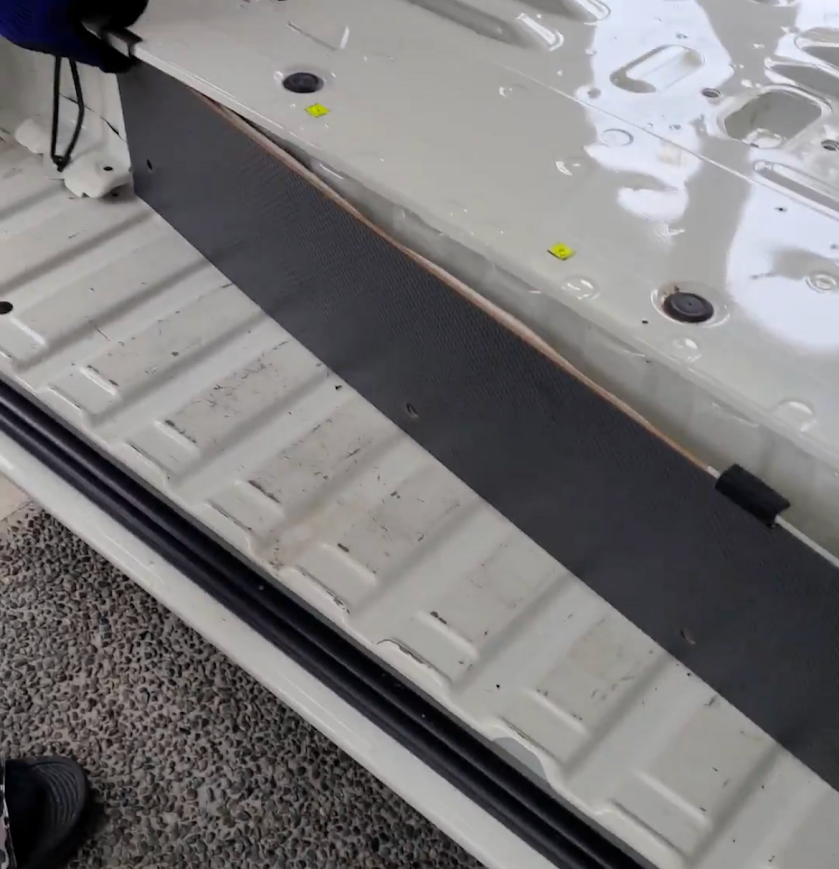

【ハイエースDIYの第一歩】②床マットの剥がし方

床のマットは敷いているだけなので、簡単に剥がせます。

スライドドアを開けた、ステップ部分のマットも剥がします。

クリップで付いているので、引っ張っれば簡単に外れます!

床のマットは全て剥がしました。

【ハイエースDIYの第一歩】③内張り剥がしの方法

内張はがしは、専用の工具が必要です。

テコの原理でスポっと抜いていきます。内張り剥がしで取った部品は、また戻すので紛失しないようにしてください。

力づくで抜くと、部品が折れたり、どこかに飛んで行ったりするので注意。

剥がした部品、数個なくしてしまった…

1,500円前後で手に入るので、これからハイエースをDIYして車中泊旅をしたい人には必需品になります!

ハイエースDIY必須工具

内張り剥がしの手順を紹介していきます。

内張り剥がしか、マイナスドライバーでシートベルトのカバーを剥がします。

ラチェットでボルトを外し、シートベルトを撤去します。

内張り剥がしの工具を使い、留め具を外していきます。

無理やり留め具を引っ張り、いくつか割ってしまいました。

留め具は割れても、オートバックスで売ってたから大丈夫!

スライドドアも後部座席と同様に、板を外します。

半透明のフィルムは、手で剥がします。(我が家のハイエースは手動ドアです)

だいぶ露骨な状態になってきました。

まだまだこれからが本番です!

【ハイエースDIYの第一歩】④運転席の取り方

ネジを取って剥がします。

運転席周り、足周りののマットも剥がします。

【ハイエースDIYの第一歩】⑤天井の剥がし方

天井に着いている部品を全部剥がしていきます。

マイナスドライバーや、内張り剥がしで手すりを取っていきます。

プラスドライバーで外します。

手で簡単に剥がれます。

ライトも取り外します。

さいごに

簡単な作業工程で内張り剥がしが完成です!

作業工程

- 床のマット剥がし

- 内張り剥がし

- 運転席を取る

- 天井を剥がす

ドライバー、レンチ、内張り剥がしがあれば2時間ほどで作業完了です!

続いて、車内の防音防寒対策をしていきます!